- 橘川 徳夫

- 2024年10月17日

- 読了時間: 2分

前回、若年層をターゲットにしたPRが難しくなってきた背景について触れましたが、今回はそのターゲットにどうアプローチすべきかを考えます。

現代では、情報収集の方法として主に二つの経路が考えられます。ひとつは、ネット上で自分から必要な情報を探す方法。もうひとつは、友人や知人から得る情報です。特にインターネット上で、ターゲットにどうやって情報を届けるかが、PR戦略を成功させるための鍵となります。

顧客の行動を理解する:ピラミッドモデル

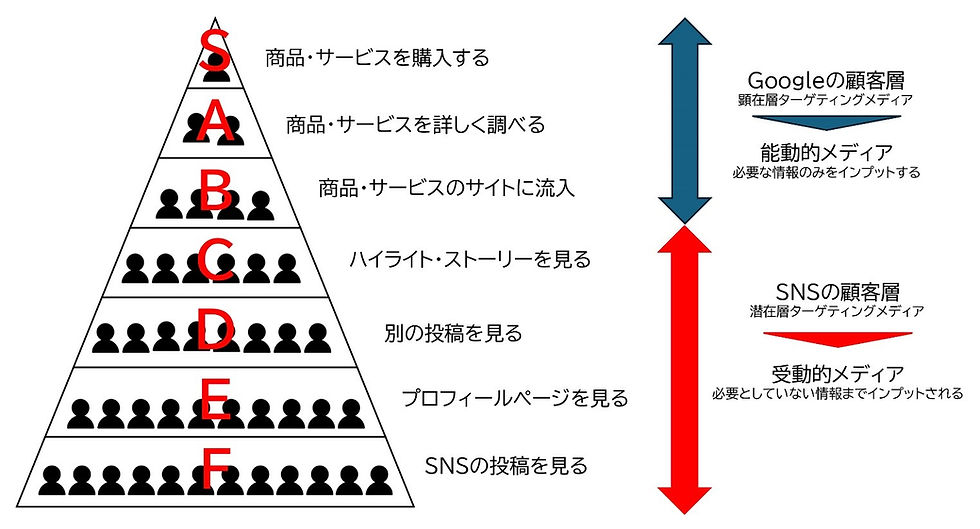

商品やサービスに興味を持つ顧客は、メディアを介して段階的に購入に至ります。この顧客の行動を理解することで、効果的なPR戦略を設計できるのです。顧客の行動は、SNSをぼんやりと見ている段階から、最終的に購入する段階までピラミッド型に分けられています。

1. 受動的なSNS顧客層

ピラミッドの下層に位置する「F」から「D」の顧客層は、主にSNSから情報を受け取っている段階です。彼らはまだ商品やサービスに強い関心を持っていないため、投稿やプロフィールページを漠然と眺めているだけです。この層に対しては、ビジュアルが印象的で、ストーリー性のあるコンテンツが効果的です。過度な情報を与えるのではなく、受動的に見ているだけでも引き込まれるコンテンツを提供しましょう。

2. 能動的な検索顧客層

一方、ピラミッドの上層「C」から「A」に位置する顧客は、すでに商品やサービスに対して具体的な興味を持っており、積極的に情報を探しています。Googleなどの検索エンジンを使って、自分が知りたい情報を詳しく調べ、購入を検討します。この顧客層にアプローチするには、SEOを強化し、彼らが求める具体的な情報にすぐアクセスできるようなコンテンツを用意することが重要です。

3. メディアの使い分けが成功の鍵

ピラミッド図の右側では、「SNSの顧客層(潜在層)」と「Googleの顧客層(顕在層)」の違いが示されています。SNSを利用する潜在層は、自分が求めていない情報でも目に入る「受動的メディア」の影響を受けます。対して、検索エンジンを使う顕在層は、自分が必要とする情報を自ら探す「能動的メディア」を活用します。

この違いを理解し、SNS層にはバズを狙った広告や視覚的なコンテンツを提供し、検索層にはSEO対策や充実した商品説明を用意することが、PR戦略の成功に繋がります。

顧客がどの段階にいるかを把握し、それに合わせたメディア戦略を選ぶことがPR活動の成否を左右します。潜在層と顕在層、それぞれのニーズに合ったアプローチを取り入れることで、ターゲットにより効果的にリーチできるでしょう。

.jpg)